Carnet noir – Lucien Mias : "Je ressusciterai en phénix", quand la légende retraçait sa vie exceptionnelle

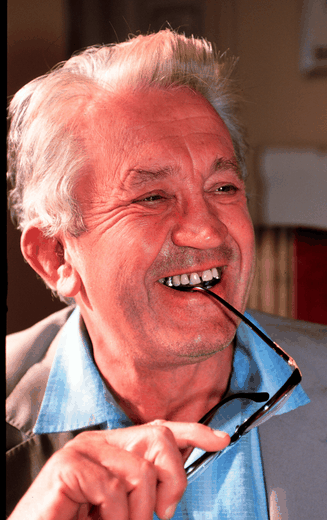

Lucien Mias s’est éteint ce lundi 13 mai à l’âge de 93 ans. C’était chez lui à Aussillon, tout près de Mazamet, que nous avait reçus l’ancien capitaine de l’équipe de France, leader incontesté de l’équipe de 1958 qui avait créé l’exploit en remportant la série de tests en Afrique du Sud. À 90 ans passés, Lucien Mias, alias Docteur Pack ou Papidoc, avait toujours cette voix forte et ce goût de la joute oratoire. C’était un homme simple et génial, bienveillant et mordant, cultivé et sensible. Il est, pour toujours, une icône du rugby français. Retrouvez la seconde partie de son entretien paru en novembre 2022.

On avait prévu de vous voir en septembre pour faire paraître votre interview le jour de vos 90 ans, le 28 septembre dernier, mais un drame vous a frappé. Comment allez-vous ?

J’ai perdu mon gendre d’une crise cardiaque. Ma fille, qui avait connu la mort brutale de sa propre fille, remonte doucement la pente. Moi, je refuse qu’on fête mes anniversaires car chaque année de plus me rapproche de la mort. Avant, on fêtait les anniversaires jusqu’à l’âge de vingt ans, jusqu’à ce que le petit devienne grand et parte au régiment. Après, plus du tout. Le jour de vos 100 ans, le président de la République venait vous rendre visite.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Comme avant. Sauf que j’ai une prothèse à un genou, une à chaque hanche, une pour le cœur qui fonctionne avec une pile. Pour me guérir de la cataracte, on m’a posé un implant à chaque œil.

Vous êtes refait à neuf…

Complètement. C’est comme ça qu’il est possible de vivre plus longtemps. Avant, passé un certain âge, on se contentait de mourir.

Vous marchez avec des cannes…

Oui, deux cannes. Et je suis le plus beau. J’ai décidé qu’il en était ainsi. Il faut bien se faire quelques plaisirs de temps en temps. Mes déplacements se limitent à aller du bureau aux toilettes, de la cuisine au séjour et du séjour à la chambre. Je suis bloqué ici, chez moi dans ma maison d’Aussillon avec Marie-Jo, mon assistante de vie, qui vient tous les matins et parfois l’après-midi. Je sors deux fois par semaine pour aller chez le kiné.

A lire aussi : Carnet noir - Décès de Lucien Mias, double vainqueur du Tournoi et légende du rugby français : la mort d’un géant

Cela vous peine-t-il d’être empêché dans vos déplacements ?

Non, ça me va très bien. Médecin, j’ai passé toute ma vie à gambader. Aujourd’hui, les généralistes s’arrêtent à 17 heures. Ceux de ma génération étaient une nuit sur deux dehors, à soigner la plupart du temps des œdèmes du poumon à cause de l’absence de diurétiques. À minuit, il fallait faire une saignée au malade pour qu’il revienne à lui. C’était un autre temps.

Vous donnez l’impression d’être encore intellectuellement très vif. On pourrait même dire que vous n’avez perdu ni votre mordant ni votre humour…

D’un point de vue cérébral, ce n’est pas trop mal même si j’ai quelques oublis. Quand un mot m’échappe, je râle et il revient. Il m’arrive de ne pas reconnaître certaines personnes. À cause de ça, parfois, j’ai l’air con.

À plus de 90 ans, on peut vous trouver des circonstances atténuantes…

Mais je n’en veux pas. Je suis un adulte âgé, pas un vieux. Si tu aides trop l’âgé, il devient vieux. L’âgé doit faire son boulot. Le mois dernier, on m’a mis une pile au cœur, il s’était arrêté subitement. Il devait en avoir un peu marre de moi.

Qu’éveille en vous cette période de pandémie liée au coronavirus ?

C’est un moment inconnu. Aucun de nous n’a jamais été confronté à cela, même moi qui suis né en 1930, plus de dix ans après la grippe espagnole, une pandémie responsable de quinze millions de morts dans le monde juste après la guerre de 14-18.

Et qu’en dit le médecin ?

Le monde est dans l’incertitude. On ne sait rien de ce putain de virus. Il a fallu souvent de nombreuses années pour trouver un vaccin et vaincre telle ou telle pandémie. Je pense à Pasteur, qui n’était pas médecin mais biologiste, il permit d’éradiquer la rage. Lui et quelques autres ont été les premiers à tester les vaccins qui n’avaient pas fait leurs preuves, ils furent vraiment gonflés. Là, c’est différent, il y a des intérêts financiers énormes autour de la découverte de celui-ci. Je sens comme une rude bataille.

Comment vivez-vous cette privation de liberté imposée par le confinement ?

Je suis libre dans ma maison. Je lis Le Monde quotidiennement. Grâce à mon ordinateur, je suis en contact avec plein de gens. Je me sens toujours obligé d’apprendre davantage et tous les jours.

Avant de devenir médecin, vous fûtes instituteur pendant quatre années. Pouvez-vous nous raconter l’histoire de ce parcours atypique ?

Mes parents ont eu trois garçons Les deux premiers sont allés au lycée. Et moi, le dernier, j’ai été envoyé par mon père, gendarme de son état, au cours complémentaire qui conduisait à l’école normale. Le paternel l’avait décidé, et à l’époque, on ne discutait pas les ordres.

Mais plus tard, vous avez changé de direction. Pourquoi ?

J’avais été marqué par le décès de ma mère à l’hôpital de Narbonne. Elle était morte dans une immense salle remplie de malades et entourée de sœurs d’une grande dureté. Elles tenaient l’hôpital d’une main de fer. Ces conditions de fin de vie me heurtèrent. J’en fus bouleversé. Voilà pourquoi je suis devenu médecin.

Vous avez pratiqué plusieurs métiers dans la médecine, de médecin généraliste à chef d’un service de gérontologie en passant par la rééducation fonctionnelle. Pourquoi avoir terminé par la gérontologie ?

Pour donner de la vie aux années et non pas le contraire. Mon équipe et moi avons mené une expérience du même type que celle qui a vu le jour dans les Landes, où a été créé le premier village Alzheimer.

Oui, un article paru dans Le Monde, en octobre, raconte cette expérience.

J’en ai lu la description en détail et ça me fait rêver. Il est question d’ouvrir seize ou dix-sept villages de plus en France. Rendez-vous compte, ce nouveau lieu fonctionne avec un soignant par malade. Quand je suis arrivé dans mon service, le quota était de 0,5. À force de taper sur la tête du directeur de l’établissement, le ratio est monté jusqu’à 0,7, mais pas plus. Ce nouveau village accueille aussi autant de bénévoles que de malades. Si je n’avais pas des problèmes pour être véhiculé, je m’y rendrais dès aujourd’hui.

Une légende du rugby français nous a quittés. Instituteur devenu médecin, l'envergure de Lucien Mias dépassait le cadre des terrains de rugby.

— RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 13, 2024

La rédaction adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

\u27a1\ufe0fhttps://t.co/KsmgHAQcnQ pic.twitter.com/rnMogRreSF

Décider d’entreprendre des études de médecine à 24 ans fut, on l’imagine, un sacré challenge.

J’avais dit à Jean Fabre, le président de Mazamet, de me donner une bourse pour que je puisse reprendre mes études. Comme il avait de l’argent, il a acheté une maison à Toulouse, rue de la Balance, où ma famille s’est installée. Je n’ai pas payé de loyer pendant cette période. Le lieu était petit mais il nous allait. Les gens du quartier étaient surpris de voir le deuxième ligne de l’équipe de France enfourcher son vélo pour se rendre tous les matins à l’hôpital Purpan. Puis, j’y suis allé en mobylette. On ne roulait pas sur l’or.

Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?

Je me suis régalé. Je n’ai jamais été trop mal classé dans mes examens. J’aurais pu faire mieux si j’avais disposé du vocabulaire d’un fils de médecin, pas de celui d’un enfant de gendarme. Cet avantage vaut pour toutes les professions. J’étais face à un barrage, alors je me suis jeté sur le dictionnaire.

Vous croyez à cette forme de déterminisme familial…

Il est important quand on veut décrocher des diplômes. J’apprécie que les études de médecine aient été réformées et qu’une première partie puisse se dérouler en trois ans. C’est à ce moment-là que les neurones connectent. Pour réussir dans cette discipline, il faut mémoriser sans cesse, ça m’a fait le plus grand bien. Seulement, j’ai dû stopper ma carrière en équipe de France mais je jouais toujours avec Mazamet et aussi en universitaire.

En 1959, lors un match disputé avec votre faculté, vous avez été blessé alors qu’une rencontre se profilait en Angleterre, décisive pour la victoire dans le Tournoi. Bizarre.

Oui, je me suis esquinté un genou à trois jours de ce match. La presse parisienne s’était déchaînée : "Comment pouvait-on s’aligner dans un match universitaire si près d’une rencontre si importante à Twickenham ?".

Vous étiez capitaine de cette équipe, votre forfait tomba très mal…

Capitaine, ça m’emmerdait. Je préférais être leader. Il fallait que je fasse les discours d’après-match, je n’aimais pas ça, alors je les écrivais. J’ai toujours travaillé de la sorte. Je suis un homme de la troisième République.

Leader vous l’étiez aussi dans votre service, et un peu mandarin aussi ?

Pas du tout. Dans ce service de longue durée, on jouait en équipe. La clé de la gérontologie comme en rugby, c’est le groupe.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un service de longue durée ?

À Aussillon, c’était un mouroir. On y soignait les gens âgés mais rien n’exaltait à la vie. Les malades atterrissaient là car leur maison manquait le plus souvent de confort et leurs enfants n’étaient plus présents pour les accompagner jusqu’au bout. En arrivant dans ce service, j’ai dit qu’il fallait que ça change.

Le changement ne se décrète pas comme ça.

Les premiers quinze jours n’ont pas été simples. Au début, la surveillante disait que je foutais le bordel. Les soignants faisaient bien leur métier mais rien de plus. Je me suis attaché à transformer l’équipe, j’ai introduit des activités pour que les malades puissent conserver intact leur cerveau, et leurs jambes.

Et ça a marché ?

On courrait le risque de se casser la gueule. Ensemble, nous avons créé un nouveau lieu de vie. Des soignants sont venus d’un peu partout pour voir à quoi ressemblait notre service. Il n’y avait rien d’exceptionnel et nos idées ont été reprises par d’autres. Je me suis rendu compte que les médecins étaient les premiers à freiner, à ne pas vouloir évoluer. Parce qu’à l’idée de chanter, oui de chanter, avec leurs patients, ils tournaient des talons. Alors je demandais à les recevoir avec leur équipe et le courant passait mieux.

Quelle était votre fonction ?

J’étais gérontologue, pas gériatre. Je m’occupais de ce tout ce qui avait un rapport à la vie. Le président du Conseil général et le préfet du Tarn sont venus dans notre service pour voir de près cet énergumène qui mettait de la vie aux années… Nous prenions réellement en charge ce vieillissement. Pour moi, il était hors de question de laisser vieillir complètement cons tous ces malades.

Vous avez vous-même été touché par les effets du vieillissement.

On m’a mis à la retraite d’office à 67 ans. Je ne voulais pas partir. J’ai 90 ans et cela fait 23 ans que j’ai quitté cette activité. La retraite à 60 ans est une connerie. Il faudrait la prendre à 20 ans pour partir voir le monde avec des jambes et un cerveau en excellent état. Après, chacun pourrait travailler le plus longtemps possible. La retraite, c’est quoi ? Se mettre en retrait en coupant tout contact social ou professionnel, ça ne me plaît pas. La retraite a été créée en 1945, à une époque où l’on mourrait très jeune.

Les patients mourraient-ils plus tardivement dans votre service ?

Non. Ils vivaient, puis un jour ils mourraient. Mais ils vivaient mieux. Je n’acceptais pas qu’une personne puisse mourir psychologiquement avant l’heure. Avant, on laissait les vieux décrépir, avec juste une écuelle pour manger. J’ai mis de l’enthousiasme dans ce service car il faut de l’enthousiasme en toute chose. Il faut toujours bander pour quelque chose ou pour quelqu’un.

Quand Lucien Mias entre quelque part, dans un vestiaire comme dans un service de santé, il faut s’attendre à le voir bousculer l’ordre établi.

C’est tout à fait mon genre. Dès 1987, j’ai fait installer des "Mac" dans le service, les premiers du genre. C’était aussi l’idée de mon fils. Tous pouvaient s’y connecter. Pour l’épanouissement de chacun, c’était formidable. Aidée par ce nouvel outil, l’aide soignante devenait la reine du monde. Elle accédait à tout un tas de connaissances.

Sur votre site, "papidoc", vous parlez de vieillissement immérité et de surcroît. De quoi s’agit-il ?

Ceux qui sont entourés par la vie restent jeunes. On s’en est rendu compte à l’issue du premier confinement. Les personnes âgées qui n’avaient pas vu leurs enfants, leur fratrie, pendant longtemps sont tombées dans une sorte de léthargie, certaines sont mortes. Ce vieillissement immérité et de surcroît, on en sort quand des contacts sont noués ou renoués. Évoquer le temps qu’il fait ou la future récolte des tomates aide à cela.

Dans votre service avez-vous réussi à repousser les effets dévastateurs de la maladie d’Alzheimer ?

Non. En travaillant, en lisant Le Monde tous les jours, en m’intéressant à tous les problèmes de notre époque, je maintiens mon cerveau en activité. La maladie d’Alzheimer tombera sur des gens qui n’ont pas fait un travail cérébral conséquent. Les troubles peuvent venir de loin. Il est bon de continuer à se former et à se stimuler à tout âge.

À présent stimulons votre mémoire. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit à vos coéquipiers après le deuxième test, victorieux, de la tournée de 1958 en Afrique du Sud ?

Non. On avait été bons, c’est tout. J’avais perdu contre les Boks en 1952, une lourde défaite, de plus de 25 points. Ça, je m’en souvenais. Je m’étais juré que plus jamais, je n’encaisserais autant de points.

Comment l’équipe de France qui avait récolté la cuillère de bois lors du Tournoi 1957, a-t-elle réussi à remporter la série de tests en Afrique du Sud l’année suivante ?

Ceux qui sont partis en tournée en 1958 étaient très bons tous les dimanches. Pour que ça marche, il fallait changer des méthodes, à commencer par minimiser l’influence de Roger Lerou sur cette équipe (Roger Lerou, dirigeant Racing Club de France, était aussi très proche de l’équipe de France, N.D.L.R.). À propos de rugby, la plupart du temps, il ne disait que des conneries.

Pendant presque trois ans, vous n’avez pas été sélectionné et en 1958 vous fîtes votre grand retour en équipe de France.

J’avais refusé la sélection afin de me consacrer à fond à mes études de médecin. Je continuais à jouer pour Mazamet.

Quelle leçon technique aviez-vous retenue de ce revers contre les Boks ?

Qu’ils nous avaient balayés par des avants qui jouaient groupés. J’ai dit à l’entraîneur de Mazamet d’en faire autant. Il fallait arriver par vague. J’ai transposé ça à l’équipe de France. Devant, notre pack était composé de bourougnes, d’hommes issus du monde paysan, agricole, des durs.

Comment êtes-vous arrivé à agréger pendant cette tournée ce groupe constitué de joueurs aux cultures rugbystiques très différentes ?

Michel Célaya faisait les discours et moi je me positionnais en leader. En tournée, nous nous sommes entraînés comme des professionnels. Mis à part André Frémaud et André Haget, deux joueurs du Puc, personne ne parlait anglais. On vivait entre nous à ne parler et à ne penser qu’au rugby.

La discipline, c’était votre affaire.

Je m’occupais des avants, et Roger Martine des trois-quarts. Les compétences se sont additionnées. Le coup de génie était venu de Jean Prat. Il avait réussi à convaincre René Crabos, le président de la FFR, de mettre sur pied un pack costaud avec les trois-quarts de Lourdes. Et ça a marché. Nous avions été bons au premier test et meilleurs encore au deuxième.

1958, est-ce l’année zéro du rugby français ?

Suite à nos résultats en Afrique du Sud, le regard des autres nations sur le rugby français a changé. Un seul avait cru en nous, le journaliste de L’Equipe Denis Lalanne. Les autres pensaient que nous allions prendre volée sur volée. L’équipe s’est révélée et même révoltée comme ce fut le cas contre les Juniors springboks à Port-Elizabeth. L’arbitrage n’était pas correct, alors, à la demande de mes avants, j’ai lâché les chiens. Et c’est tombé sur le pauvre Labuschagne qui n’était pas plus responsable qu’un autre. Il a eu du mal à se relever.

Martine était votre alter ego dans la direction de l’équipe.

Nous étions tous égaux. Je m’occupais de la touche et du jeu de mouvement après cette phase de jeu. Elle était inexploitée. On a surpris les Boks de cette façon. Mais que cette tournée fut dure.

Dans les Cahiers de l’Equipe qui présentaient la saison 1959-1960 (ancêtre de l’almanach Rugbyrama), on trouve, un long texte de vous qui parle de technique, de stratégie. Quelque chose de pointu, d’argumenté.

J’adore qu’on me dise qu’à 29 ans je n’étais pas trop idiot. (il se penche sur sa photo dans ce magazine) En plus, j’étais beau gosse à l’époque.

Dans cette équipe de 1958 vous n’étiez pas juste un deuxième ligne de devoir, il y avait de l’entraîneur en vous, on en veut pour preuve que votre invention du demi-tour contact.

Vous allez finir par dire que je n’étais pas trop con (il éclate de rire). D’autres le pensaient, je me suis pas mal disputé avec eux. Dans ce pack de 1958, les gars ne s’exprimaient pas trop. Jean Barthe et les autres n’avaient pas fait d’études. Alors, parce que j’étais médecin, ils me badaient. Pour les récompenser de leurs exploits sur le terrain, je les faisais passer à la télévision. Les journalistes voulaient sans arrêt du Mias, je leur donnais aussi du Roques et du Quaglio. Je faisais de la psychologie de groupe avant l’heure. Et nous nous sommes montrés inventifs. J’avais l’habitude de dire qu’un pack, qu’une équipe, c’était comme une contagion.

En 2008, lors d’un rassemblement de glorieux anciens qui avait eu lieu, chez vous, à Mazamet. Jeanjean Barthe, le colosse, s’approchant de vous s’était exclamé : "Lucien, comment as-tu fait pour générer autant d’amour ?" Vous n’aviez rien répondu. Aujourd’hui, que lui diriez-vous s’il était toujours vivant ?

Rien. J’ai fait ce qui allait de soi. Jeanjean, qui avait ensuite quitté le XV pour jouer à Roanne XIII, a dû tomber dans des équipes au climat plus individualiste. Dans ce groupe, il y avait un trublion, Papillon Lacaze. Je ne l’ai jamais compris.

De l’équipe qui s’imposa lors du deuxième test, quatre joueurs sont encore en vie : Pierre Danos, François Moncla, Jean Carrère et Lucien Mias. Vous appelez-vous parfois ?

Un jour, je deviendrai peut-être le vétéran (Pierre Danos, né en 1929 est le plus ancien). Il faudra avoir du respect pour ma personne et m’appeler sire (il éclate de rire). Je les ai parfois au téléphone. Nous nous étions vus aux 90 ans de Denis Lalanne.

Sans que vous l’ayez voulu, le best-seller de Denis Lalanne "Le grand combat du quinze de France" fait de vous un héros à la fois simple et génial. Vous n’aviez pas aimé cette mise en avant.

Je n’en avais rien à foutre. Ni de flamber, ni du reste. J’ai toujours été le premier à déconner au Lido après les matchs en équipe de France. Je me suis même retrouvé en tutu au Tagada avec Dupuy sous une cascade. La photo a paru dans France Soir le lendemain. Je n’avais qu’une trouille, qu’un Mazamétain ait acheté ce journal. Aujourd’hui, cette photo ferait scandale.

Selon une source tout à fait sérieuse, il y a dans les archives de Paris Match, une photo en petite tenue après le deuxième test contre les Boks.

Je ne m’en souviens pas. En Afrique du Sud, à cette époque-là, il n’y avait rien pour s’amuser. C’était strict. On ne parlait pas anglais et ils parlaient tous anglais, ces cons-là. Ils ne pouvaient pas apprendre le français ? (il éclate de rire)

Pourquoi avoir arrêté en équipe de France si jeune, à 28 ans à peine ?

J’en avais marre. Quand j’arrivais en service de neurologie, j’avais presque droit à une haie d’honneur. Les soignants me parlaient plus du match du week-end que de médecine alors que nous étions là pour bosser. Certains étaient même étonnés de me voir au boulot le lundi matin. Ce vedettariat me gênait. Et puis, je n’étais plus aussi bon sur le terrain. André Momméjat était meilleur que moi en touche, Jeanjean Barthe était plus puissant. Je suis parti sur une victoire dans le Tournoi en 1959. Pour la première fois la France remportait cette compétition seule à la première place. Que pouvais-je espérer de plus, devenir président de la République ? Non, je ne voulais pas. J’ai décidé d’arrêter avant de me faire virer. Cela dit, porter le maillot de l’équipe de France est un devoir, pas une promotion.

Denis Lalanne avait une affection sincère pour vous.

Notre amitié datait d’un événement un peu particulier. J’avais eu une discussion avec Amédée Domenech, un bon pilier mais qui se croyait un peu au-dessus des autres et qui avait l’habitude de pérorer. C’était le chouchou de Lerou, dont j’ai parlé plus tôt. J’avais demandé à Domenech de se plier à mes directives mais il n’a pas voulu. Alors, on l’a viré.

C’est qui "on" ?

C’est moi. J’ai demandé qu’on prenne Aldo Quaglio et Alfred Roques. Ils furent de la tournée de 1958 en Afrique du Sud. Pour que Momméjat, qui n’avait pas la cote, puisse être pris en sélection, j’ai même dit avant une rencontre internationale que j’étais blessé. Ce n’était pas vrai. Alors André a joué contre l’Italie à ma place. Il avait été très bon et était devenu titulaire à part entière.

Quel regard portez-vous sur le rugby d’aujourd’hui ?

Je regrette que la spontanéité ait disparu. Les joueurs font ce que demande l’entraîneur.

Vous dites ça car vous appartenez à une génération qui n’avait pas d’entraîneur.

Oui, le jeu était l’affaire des joueurs. Maintenant, si tu n’obéis pas, on ne te garde pas. À 50 000 € par mois, ça peut paraître normal. Il y a eu un transfert de responsabilité et le rugby est devenu un travail.

Si l’on compare le temps de jeu des matchs des années 60 et celui d’aujourd’hui, il y a quand même une énorme différence.

Mais de quel temps de jeu parlons-nous ? Je ne vois que des gars qui tombent au sol. À part Clermont, le Racing, Toulouse et Bordeaux, les autres font du gagne-petit. Toutes les équipes devraient se faire des passes, comme à VII. J’aime cette forme de rugby. C’est un autre sport, sans véritable mêlée, et c’est peut-être mieux ainsi. Je vois que des anciens du VII, comme Barraque ou Vakatawa, brillent à XV.

Comment expliquez-vous que la Nouvelle-Zélande puisse dominer à ce point le rugby mondial.

En 1984, l’année où j’ai été consultant pour France 2 – j’avais été mauvais dans cet exercice – je me suis rendu en Nouvelle-Zélande pour y découvrir son rugby lors d’une tournée de l’équipe de France. J’ai compris comment cette nation fonctionnait. Loin de tout, les Néo-Zélandais s’emmerdaient, alors ils jouaient au rugby. C’était un monde paysan. Leur jeu se nourrissait aussi de la culture maorie. Ces gens sont des insulaires, ça forge différemment le caractère.

Qu’est-ce qui était mieux avant ?

J’avais 20 ans, je découvrais le monde.

Qu’est-ce qui est mieux aujourd’hui ?

La richesse de la France est plus grande. Je vois des gens pas heureux, pourtant, nous vivons dans un beau pays.

Politiquement, de quel côté va votre sensibilité ?

Vers le socialisme. Pas l’actuel, mais le radical-socialisme. Je suis saint-simonien en ce sens que s’il n’y a pas d’entreprise, il n’y a pas d’emploi. On l’a oublié. Il faut des usines ici, et non pas en Chine. Je suis d’ailleurs séduit par le principe des start-up.

Êtes-vous croyant ?

Non, je suis baptisé mais laïque. Chacun fait ce qu’il veut, seulement, les croyances ce sont des conneries. L’église a fait tellement de bêtises. Comme le Vatican, main dans la main avec le troisième Reich pendant la deuxième guerre mondiale : ces millions de juifs morts sans que Rome ne réagisse. Pour ma génération, l’église s’est discréditée.

La fin, vous la voyez comment ?

Brutale. Le cœur pète. Tout est prêt, même le trou. Je me suis occupé des papiers pour soulager ma fille.

Et le jour même ?

Le moins d’emmerdements possible. J’ai eu une très belle vie, je veux une belle mort.

Et le jour d’après ?

Je ressusciterai en phénix.

Mais d’ici là ?

Même si c’est un peu court, on se revoit dans dix ans. Pourquoi pas quinze ? Chaque jour est un cadeau, et la fête continue…

Vous êtes hors-jeu !

Cet article est réservé aux abonnés.

Profitez de notre offre pour lire la suite.

Abonnement SANS ENGAGEMENT à partir de

0,99€ le premier mois

Je m'abonne Déjà abonné(e) ? Connectez-vous

Téléchargez l'application

Téléchargez l'application

J'ai déjà un compte

Je me connecteVous souhaitez suivre ce fil de discussion ?

Suivre ce filSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?